-

Par Alacrite le 20 Octobre 2023 à 18:53

J'emporte mon oreiller quand je voyage. Idéalement moelleux et suffisamment plat, il constitue mon "chez moi" exporté. Mes cervicales y sont à l'aise, ma colonne alignée.

J'ose à peine dire que je lui ai donné un nom. Individualiser c'est reconnaître et célébrer un objet. Projeter ses affects dans un doudou neutre que l'on imagine compatissant ou, en tout cas, accueillant.Ce que Didier Anzieu appelle le "moi-peau" en est conforté. L'enveloppement est un pare-sensations qui enclenche un sentiment de sécurité. Sensation apaisante comme le sein maternel ou bien substitut de la fourrure protectrice disparue chez le mammifère humain, qui satisfaisait la "pulsion d'agrippement"chez les petits singes par exemple*.

Enfouir sa tête dans une masse douce, un sac empli de petites plumes, émanations de la peau de l'oiseau, pourrait favoriser l'émergence d'un rêve d'envol, à l'opposé direct du contact avec la terre que désire pourtant celui qui se couche. L'espace des rêves ne s'embarrasse pas de topo-logique. La peau, comme entre-deux, l'oreiller objet transitionnel, manière de trouver une limite qui structure sans brutaliser. Trouver la terre sans s'immerger dans le froid du mourir. Horizontalité sans dureté (et là il faudrait quelques pages sur l'hospitalité du matelas !) qui permet au silence bienfaisant du sommeil de s'enclencher, à la nuit de se développer en englobant l'animal dont la vigilance a laissé place à la confiance et à l'abandon.

* Didier Anzieu, Le Moi-peau, Dunod, 1992, p.23 et plus largement les deux premiers chapitres.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Alacrite le 10 Septembre 2022 à 10:00

Est-ce que vous avez été surprise ?

Mon psy me pose inlassablement la question. Je n’en vois longtemps ni la pertinence ni la façon d’y arriver. Ça a l’air important pourtant…

Je suis rarement surprise. Devant moi, à l’époque, la réalité bégaie jour après jour, réinitialisant tous les matins ses personnages dont je pense connaître les ficelles, ses paysages dont je pense connaître les tons et les formes.Depuis, j’apprends.

La capacité à être surpris dépend en partie de l’acuité du regard, d’une immersion dans l’action en cours. Être à ce que l’on fait. Paradoxalement, quand on est ainsi, on peut se surprendre du moindre décalage dans le geste et tout intrant, tout événement extérieur est susceptible d’enclencher un effet de surprise. Encore faut-il que l’attention portée à l’action en cours ne soit pas de l’ordre du contrôle, du balisage systématique de tous les horizons, de tous les possibles, qu’il y ait du « jeu ». Encore faut-il que le peur n’enjoigne pas de tout envisager, de tout caler à l’avance. De toute façon, il y a t.u.p.d.t.q.f « toujours un putain de truc qui foire », comme l’affichait un ami dans son bureau ; même quand on essaie d’envisager à l’avance les difficultés pour y pallier avant qu’elles ne se produisent.Le pouvoir d’être surprise est sans doute liée aussi – en tout cas en ce qui me concerne – à une posture volontaire, je dirais de « non intellectualisme ». Ne pas chercher à fouiller le cœur et les reins du Réel, tout le temps. Être curieuse mais ne pas tout expliquer. Dur labeur de la voie du milieu !

« Il y a mystère, c’est certain, et vous, vous cherchez à le convoquer rationnellement ». De formation philosophique, j’ai mon côté scientifique, la passion du questionnement, le goût de la recherche, mais l’excès et surtout le mécanisme réflexe de la recherche des causes de tous les événements risque d’aplatir les multiples dimensions d’un événement ou d’une « réalité »*. Vivre dans un monde plat et sans contrastes, c’est ce qui m’est apparu au cours de la dépression.La surprise est sans doute davantage fille de l’ouverture poétique à l’univers de notre existence, source de la puissance d’émerveillement, d’où proviennent l’expérience puis la recherche philosophiques. Employons-nous à ne jamais l’ensabler !

*et risque aussi peu à peu, de valoir pour lui-même, sans plus de matière sur laquelle s’exercer – ou une matière tellement ténue que c’est tout comme et que l’obsession menace. votre commentaire

votre commentaire

-

Par Alacrite le 7 Juillet 2022 à 16:49

Glacier de la Marmolada. Photo AFP-Nationale

« Dans moins de 30 ans la Terre sera en partie invivable et dans 80…game over » écrit Sébastien Bohler.

L’humanité, bien qu’en partie consciente de cet impératif biologique et climatique, n’agit pas ou peu. En tout cas, insuffisamment pour sauver son milieu de vie.

Les chercheurs en neurosciences tentent d’expliquer cette paresse générale de l’action mondiale par la conformation de notre cerveau.

Le striatum, logé sous le cortex, est responsable des cinq motivations de base : manger, se reproduire, acquérir du statut social, minimiser ses efforts et glaner de l’information.

Les cellules nerveuses du striatum sont donc programmées pour la croissance : chaque information conquise, chaque amélioration de statut social, chaque achat, chaque consommation de produits comme le sucre, génère une décharge de dopamine, donc du plaisir. La dopamine diminue au fil du temps s’il n’y a pas surenchère. La seule opportunité de générer à nouveau du plaisir est alors d’augmenter les doses, de consommer davantage de ces « produits ».

Chaque espèce animale est soumise à une dynamique de ce type, notamment pour assurer sa conservation. Mais notre espèce a généré une logique folle qui, au lieu de contribuer à notre conservation, aboutira à sa destruction par destruction du milieu qui la porte. L’humanité a levé les barrières qui arrêtent la prolifération des autres espèces (rivalités entre espèces, limite de l’accès aux ressources de l’écosystème dans lequel elle évolue) grâce à son intelligence technique qui a été exercée pour dominer les autres espèces grâce à l’outil puis à la machine. Elle a ainsi exploité des ressources complexes à extraire, se figurant alors qu’elles étaient illimitées. Elle s’est conduite comme un « être global » psychopathe, manipulant par exemple l’information pour confirmer ce délire, appréhendant le monde comme un mécanisme.

D’autres principes et biais cognitifs entrent en jeu.

Le principe de « coopération conditionnelle » : si je fais un effort, comme par exemple prendre une douche plus courte pour économiser l’eau, je veux être certaine que tout le monde agira de la même façon.

La « dévalorisation temporelle » : plus un avantage supposé, comme la préservation de l’existence humaine, est éloigné dans le temps, moins il a de valeur pour le cerveau.

Il faut ajouter le « biais de statu quo » : nous avons l’impression que le modèle auquel nous sommes parvenus est inamovible. Alors que l’arrêt de l’économie mondiale, impensable pour la plupart d’entre nous et pourtant provoquée par le Covid, nous a démontré le contraire. La guerre en Ukraine, remise en question de l’intégrité du territoire européen par une puissance plus ou moins considérée comme devenue fréquentable, est une autre occasion pour nous prouver que rien n’est jamais définitif.

Une alternative se présente alors.

Soit on pense le cerveau humain susceptible de se réorienter grâce à l’utilisation de ses capacités de raison et de volonté détenues par le cortex cérébral qui peut bloquer les ordres du striatum en transmettant ses ordres par l’intermédiaire de fibres de substance blanche. Ces câbles neuronaux ont besoin d’entraînement (d’éducation...) et ils ont tendance à s’atrophier dans une société où les désirs ont tendance à être satisfaits plus ou moins instantanément (enfin surtout en occident, dans la partie riche du monde dit civilisé/commentaire personnel).

Soit on pense que cela n’est pas possible et dès lors la seule possibilité est la contrainte par une structure mondiale plus éclairée que la plupart des individus.

« La logique serait que chaque humain ne puisse consommer au-delà de ce qu’une répartition équitable permet d’accorder à chacun sans dépasser les limites de la planète que nous savons désormais quantifier » dit Thierry Ripoll. Il accorde que « préserver la planète aurait alors une dimension nécessairement liberticide ». Brimer les libertés de déplacement, de consommation, de possession, d’engendrement, sans limiter celles de création, de penser, de critiquer*. Cela ne paraît, selon le chercheur, impossible qu’en raison de notre conviction qu’il est impossible de changer les choses à grande échelle (biais de statu quo) que la réalité nous démontre pourtant jour après jour ces derniers temps comme totalement erronée.

Les catastrophes locales devenues inévitables contribueraient peut-être à une prise de conscience qui réveillerait notre désir de faire pour le plus grand nombre, si nous le percevons solidaire de notre qualité de vie à court ou moyen terme. Car la raison n’y suffira pas si nous ne sommes pas directement affectés. Il faut que nos émotions y concourent aussi, mettant alors en sourdine le principe de coopération conditionnelle, décrit plus haut. Il y faudrait aussi une perception de la souffrance éprouvée par les non-humains. Un élargissement de l’échelle de l’empathie. Une collaboration des moyens de communiquer, des media.

* mais est-ce faisable, cette dissociation des libertés ? Ne sont-elles pas plutôt solidaires ? Contraindre l’humanité à moins consommer ne conduirait-il pas à exercer un pouvoir peu à peu de nature dictatoriale ? (commentaire personnel)

Ce billet rend globalement compte, sauf mention contraire, d’un long article du Monde du 15/06/2022, une interview de deux chercheurs en neurosciences, Thierry Ripoll et Sébastien Bohler. Pour plus de détails ou de nuances, se référer directement à l'interview.

De plus, les auteurs ont publié chacun un ouvrage, juste avant la publication du dernier rapport du GIEC.

Thierry Ripoll. Pourquoi détruit-on la planète. Le cerveau d’Homo Sapiens est-il capable de préserver la Terre ? Ed Le Bord de l’eau, 2022.

Sébastien Bohler. Human Psycho. Comment l’humanité est devenue l’espèce la plus dangereuse de la planète. Bouquins, 2022. votre commentaire

votre commentaire

-

Par Alacrite le 16 Juin 2022 à 19:02

N’avez- vous jamais éprouvé ce sentiment, diffus qui, au moment même où, vraiment, rien de net ne s’annonce comme inquiétant et où vous en prenez conscience l’espace d’un instant, vous fait douter de cela précisément et tellement douter que peu à peu cette suspension du jugement devient, pas à pas, imperceptiblement, certitude de l’inverse ?

Comme si un signal mystérieux disait à votre esprit « danger » au moment précis où il pourrait se relâcher, être tranquille, et même, osons le mot, heureux. Un repli. Comme un escargot rencontrant un objet, rétracte instantanément son désir d’avancer, son oeil-tentacule.

Je suis dans une situation où j’avance, où ça baigne, où le réel semble s’aligner sur mes intentions et… non. Il ne s’agit même pas de réflexion, d’un « c’est trop beau pour être vrai ». C’est plutôt une sorte d’acte réflexe mental. Mais préparé par une histoire. Une façon de se recroqueviller sur sa petite tradition personnelle habituée au malheur, à l’anxiété, à la douleur. Une résistance… inconsciente ?

Le yoga appelle sadhana la pratique régulière d’une stratégie pour développer la conscience, la clairvoyance, et éloigner la souffrance (la psychanalyse l'appelle cure) ; alors ce réflexe conditionné peut apparaître et plus il apparaît, plus il a de chances de réapparaître à l’occasion du déclenchement suivant. Jusqu’à ce que la conscience s’en empare, en fasse le tour, l’absorbe. Il sera peu à peu moins actif. Il se déclenchera moins souvent, une fois sous les feux de la rampe. Car dorénavant, l’on a conscience qu’y céder c’est un peu s’y adonner. Que le masochisme n’est pas loin. La volonté permet alors de s’éloigner de ce sillon pour commencer à en tracer un autre, à distance de la fatalité du malheur. 1 commentaire

1 commentaire

-

Par Alacrite le 15 Août 2021 à 22:06

Ils sont tous d'accord (Freud, Bachelard and Co) pour rattacher l'expérience d'immersion à la foetalité, au lien à la mère.

Quand, cet été, j'ai replongé après tant d'années dans l'étendue liquide, mi-frigorifiée mi-courbatue mais foncièrement heureuse, j'ai pensé très fort à mon père et à son désir avorté (par la force de sa mère !) d'être marin. Il m'est apparu que la mer éloigne de la mère et de l'épouse.

Elle impose son miroir liquide agité du soubresaut des vagues comme une coupure. La coupure des vacances d'été et de la navigation de plaisance, celle des explorations pour le travail, la recherche et la guerre. Évasion pour une réalisation hors des tentacules maternels, renonçant au lien ombilical avec frénésie, délices ou par vocation.

La réalité du 'sentiment océanique' après les illusions du bain amniotique.

Je me suis sentie corps et esprit entiers, complets, en pleine et légitime possession de ce que je suis. Portée par l'anonymat et la profondeur de l'étendue liquide. Emmenée à être par le fond universel et neutre. Brahman comme l'invoquent les hindous ?

Cette étendue grouille pourtant de tant d'autres êtres mais nothing personal, aucune intention vers moi. Tous dans la neutralité portante. Une suspension dans le fluide, qui pourrait aussi bien être l'espace ou le temps que des milliards de litres d'eau salée, arrête le déroulement habituel des événements du monde. La vague rumeur qui vient de la plage n'y peut rien. 2 commentaires

2 commentaires

-

Par Alacrite le 9 Mai 2021 à 16:03

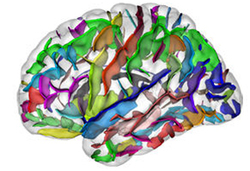

Schéma du cerveau en mode par défaut.Quand l’on est en état de veille et que la personne titulaire dudit cerveau n’agit pas ni ne réfléchit à une question précise, l’on est dans ce que les chercheurs en neurosciences appellent un « mode par défaut » (RMD) et c’est bizarrement celui qui consomme le plus d’énergie (20% de l’énergie corporelle, l’engagement dans une tâche n’induit qu’une augmentation de moins de 5%). Cet état correspond à l’exercice des fonctions dites supérieures de notre cerveau : raisonnement, projections, souvenirs. C’est le mode de la rêverie, de l’introspection, des émotions, des regrets, des ruminations. Celui qui permet aussi que l’on se mette à la place des autres (en tant qu’autre). Il apparaît vers l’âge de cinq ans, époque de la structuration du moi de l’enfant. Les anxieux et les dépressifs l’utilisent à outrance. La méditation de « pleine conscience » pratiquée sur le long terme permet de connecter ou déconnecter ce mode RMD.

La sensation de dissolution de l’identité caractéristique de l’état de méditation avancé et de l’effet de certaines substances ou « drogues » résulterait de la désagrégation de ce mode, qui permet de gagner un sentiment de fusion avec le cosmos.

L’imagerie montre que l’état obtenu met en rapport de façon en apparence anarchique une foule de réseaux spécialisés du cerveau. Cet état est semblable à celui du cerveau d’un enfant de moins de cinq ans pour qui toute sollicitation est l’occasion d’un apprentissage. L’état de méditation avancée comme l’absorption de psychédéliques produit un schéma comparable à celui de l’activité du cerveau durant nos premières années.

Le cerveau se spécialise par la suite, inhibant certaines possibilités pour rendre les autres efficaces dans l’expérience quotidienne, les désembrouiller et les hiérarchiser. Les substances psychédéliques inhibent les inhibiteurs, dénouent ce qui entrave. « Dans la conscience éveillée ordinaire, le cerveau filtre beaucoup d’informations potentielles pour que la cognition et l’expérience restent gérables » dit le chercheur Robin Carhart-Harris. L’état désinhibé chez l’adulte produirait un effet de révélation du cerveau à lui-même, de perméabilisation des expériences refoulées, par exemple, utilisé en cure analytique.

Boris Cyrulnik insiste cependant sur les bienfaits du mode qui permet de « se mettre à la place de », caractéristique de l’altruisme et qui ne survient qu’à l’âge de cinq ans. Que devient-il si l’on se met à la place de… tout ?

Il faut comprendre que cet état de non-moi est le plus souvent passager, surtout quand il est induit chimiquement. Il est actuellement utilisé aux Etats-Unis et en Angleterre, en test, pour traiter les dépressions, l’anxiété, l’angoisse de fin de vie pour les personnes atteintes d’un cancer par exemple. L’usage récréatif pour des buts identiques de ceux qui amènent tant de personnes à la méditation doit être lui aussi encadré par ce que l’on appelle le set and setting, le lieu et l’entourage, qui doivent être agréables, protégés, fiables.

Pourquoi court-circuiter l’expérience lente de la méditation par l’usage de substances ? Pourquoi aller vite ? Cela se comprend dans le cadre de la souffrance, mais sinon ? Pourquoi se priver du parcours, de l’itinéraire, de la sensation gratifiante que donne la progression, des découvertes graduelles qu’elle permet ? Mon analyste, à qui je demandais, au début de l’aventure sur le divan, si le jeu en valait la chandelle pour trouver au bout du chemin la même chose que la plupart trouvent, répondait « cela dépend de ce que l’on voit sur le chemin ».

Certes, si l’expérience est décisive et permet de vivre de façon plus stable et heureuse le reste de ses jours - ce qui arrive - pourquoi attendre (surtout sans savoir si la voie graduelle aboutira un jour) ? A chacun sa réponse. Encore faut-il connaître cette possibilité chimique comme telle et aussi les dangers des « mauvais trips ».Rédigé d’après lecture de l’ouvrage bien documenté et militant de Stéphanie Chayet, Phantastica, Grasset, 2020.

Je renvoie aussi, pour l’activité par défaut du cerveau, à https://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/03/21/que-fait-le-cerveau-quand-il-ne-fait-rien_1852147_1650684.html

Cet article du Monde semble plus ou moins une vulgarisation de celui-ci : https://www.cairn.info/revue-de-neuropsychologie-2018-3-page-232.htm

2 commentaires

2 commentaires

-

Par Alacrite le 26 Mars 2021 à 17:24

Tout le monde le sait, le café est une sorte de stupéfiant. En tout cas, il est psychoactif. Mon compagnon dit que son absorption lui provoque un flash d’énergie et de vision claire. Je me suis longtemps raconté que boire du café m’était devenu nécessaire quand, dans mon premier poste je me suis rendue compte que je m’endormais sur mon bureau pendant la digestion du repas de midi. La cafeteria était à deux pas, tentante. J’ai essayé et adopté alors cette substance amère qu’enfant je détestais. L’habitude, le rite, ont fait le reste et j’ai raconté cette histoire à l’occasion.

Il y a quelques années, le moment du café était devenu double.

Avant de partir travailler, au café du coin, entre les machines vrombissantes, avec un bouquin. Quelques minutes avant le sérieux, voire le pensum du jour. Une amie me disait ne pas comprendre pourquoi cet endroit, malcommode finalement. Je ne sais pas. Il faisait cocon et le bourdonnement des machines sans doute le rendait étanche, clôturant l’espace. Nous étions aussi très peu nombreux dans ce lieu à cette heure. J’y étais à peu près seule et protégée.

Pendant la matinée, le sacro-saint café de 10h rassemblait les volontaires et les invités pour un quart d’heure de discussion à bâtons très rompus, du professionnel au culturel en passant par le politique.Puis j’ai quitté l’univers du travail et le café est devenu le centre du matin. Je me rendais dans le centre ville, en plein centre, le centre du centre, en marchant. Promenade matinale par tous les temps, succédané de parcours vers le travail. Les habitués, le petit coin près de la fenêtre où je me logeais, la cordialité bourrue du serveur, tout contribuait à mon isolement chaleureux. Le lieu lui-même, beau sans trop, fait pour l’usage. Discussions chopées au hasard : l’intellectuel, grand lecteur qui lit des bouquins de Gallimard dans la collection blanche et convie ses amis à discuter littérature ; le monsieur qui fait un peu peuple mais distingué quand même et qui parle foot avec le serveur. Images d’Epinal du café français. Si réconfortantes. Le rite était devenu si inscrit dans ma journée que je ne parvenais pas à penser utiliser ma matinée autrement : arrivée à 10h, je restais une bonne heure, rentrant chez moi pour l’heure de préparer le repas. Ne pas aller travailler, aller lire au café c’était devenu l’équation obligée de mon temps matinal, avec toutefois l’entorse du jeudi, jour du psy où je filais du café (un autre, plus près du cabinet) après un petit moment seulement. Je rentrais après la séance, ravie, rassérénée et un peu hébétée, perdue dans mes pensées qui coulaient avec le courant scintillant de l’eau du Rhône.

Puis le confinement nous est tombé dessus sans crier gare. Comment transformer cette expérience, renouveler ce rite ? En le reproduisant indoor. J’ai donc repris seule et dans mon chez moi une expérience ‘café plus lecture’ qui s’est avérée tout aussi addictive et collante à mon temps libre.

Récemment, coup de théâtre dans le landernau, de façon presque concomittante à la mort de ma tante, je n’ai plus eu de goût pour le café, qui m’a semblé soudain démesurément amer, comme dans mon enfance, et m’a occasionné des irritations intestinales. Depuis, je n’en bois plus, ou exceptionnellement, ‘pour voir’, chez des amis. Mais ce que je ‘vois’ alors n’a rien de commun avec ce que j’ai pu ressentir il y a de cela seulement quelques semaines. Un chaud breuvage un peu amer (moins que le mien quand même) qui ne me fait plus vraiment ‘ni chaud ni froid’. La magie du café a cessé… pour le moment.

Et je me demande, le nez plongé dans la chicorée, si je n’ai pas inventé mon besoin de café, puis mon goût pour le café pour ce qu’il me rappelait de la culture familiale, par exemple, celle qui a fini de s’enfuir avec ma tante. Il n’aurait pas été un réveilleur d’après repas mais plutôt un lien avec le sud, avec le midi comme on dit chez nous. Cet endroit où j’avais laissé une partie de moi qui transparaissait dans le geste de boire et le goût du café. Et voilà qu’il se peut bien que j’aie récupéré cette partie… et perdu le café.Désormais, je bois ma chicorée comme un substitut moins encombrant, moins exigeant, qui laisse la place à d’autres activités que ‘café-lecture’. Bref, en voie de perdre l’assuétude à l’univers du café, comme, par force, j’ai dû perdre pour un temps l’habitude du lieu où on le boit. Et celui-là, il me manque bien davantage, comme un lien aussi mais avec les partenaires de l’âge adulte, avec mes égaux en humanité sociable.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Alacrite le 30 Janvier 2021 à 12:39

Notre immeuble, construit dans les années 50, est sonore d’un étage à l’autre, surtout quand on s’est isolé du bruit extérieur par des doubles vitrages.

J’entends donc très bien ma voisine un peu sourde téléphoner. Elle téléphone, de plus, souvent au moment où je souhaite prendre du repos. Parfois je distingue jusqu’à ses mots.

Adepte de l’attention méditative, je tente alors un exercice tout simple de détente focalisée successivement sur les différentes parties de mon corps ; mais « décrocher » de ce fonds sonore de voix humaine s’avère un effort intense. Mon cerveau est tendu dans un effort supérieur de compréhension et d’interprétation du discours de cette dame, qui rend inopérante ma tentative durant un long moment. J’y parviens finalement, au prix d’un travail que mon psychisme juge herculéen.

Se combinent là la tendance du cerveau-psychisme à se focaliser sur les activités de connaissance du néocortex, une pulsion de curiosité (je connais – superficiellement - cette voisine âgée, sans doute cela attise-t-il mon désir d’en savoir plus), et un élément assez obscur d’adhérence à l’univers proprement humain, de sociabilité innée.

Et aussi d’autres choses, plus intimes… Ainsi, je sais que cette femme a perdu son mari, qu’elle est donc solitaire. Une part de moi redoute un accident car je la sais aventureuse, et tend l’oreille dans l’objectif d’être plus prompte et donc efficace dans l’aide éventuelle à lui apporter… ou bien il s'agit de curiosité morbide... : jusqu'à quand va-t-elle "tenir" avant de "tomber", vu son âge ? Hypothèse moins reluisante mais tout aussi possible.

Quelle « chose » intéressante que ce cerveau-psychisme, qui toutefois nous a amenés tout doucement vers la sixième extinction ! votre commentaire

votre commentaire

-

Par Alacrite le 25 Janvier 2021 à 13:54

(Jean et Nicolas Tabary, dessin

René Goscinny et Jean Tabary, scenario)Je viens de me rendre compte que mon intérêt pour le cas du coucou était sans doute issu en droite ligne de l'ambiance émotionnelle et imaginaire du moment. Pourtant, je ne souhaitais pas faire droit dans ce blog à l'insistance sur "notre" pandémie. Eh bien, se soustraire à une ambiance si prégnante et si diffuse à la fois, n'est sans doute pas en notre pouvoir. Et pour cause...

Le coucou, comme le virus, est un PARASITE ! Ils se nourrissent tous deux d'une autre espèce pour se reproduire. La colonisent, l'envahissent, au risque finalement de l'éliminer. Dans les deux cas, la tentative de 'meurtre' est d'inspiration 'suicidaire' puisqu'ils ont un besoin vital de cette espèce. Paradoxe ? Le même contre l'autre. Lutte infinie. Y mettre un terme est un rêve. Un voeu pieux. Héraclite avait sans doute raison. Virus, coucous, gui et autres parasites sont la manifestation asymptotique d'un type de rapport à l'autre. Et l'animal humain, comment manifeste-t-il cette tendance du vivant à l'accaparement à son profit de la vie de l'autre ?

On peut se faire passer pour quelqu'un d'autre, qui vit toujours, capter l'attention, les biens qui lui étaient destinés, qui lui appartenaient. On peut tout simplement et de façon plus bénigne mais non moins nocive, envier la situation, les biens, la réputation d'un ou d'une autre. L'envie, une des passions tristes, me paraît être une forme concluante de cette pulsion d'accaparement.

Je me souviens de la sorte de surprise et d'effroi qu'un compte-rendu que j'avais rédigé et qui était excessivement fidèle à l'enseignement de ma professeure, avait suscité dans son regard et ses paroles. Et dans ce cas, en plus, il y a le ridicule de vouloir "se faire calife à la place du calife" comme le souhaitait Iznogoud (quelle belle invention, ce nom !) . Etre une sorte de version riquiqui de l'original. Le subplot à la Shakespeare sans la drôlerie. La version vassalisée des rapports des maîtres. L'imitation terne du brio de l'original. Le vol considéré comme une grave déviation quant il touche l'autreté de l'autre, ce qui le rend lui-même.

Et peut-être que la littérature serait la sublimation de cette envie, qui est aussi une forme de curiosité extrême, envie de connaître mais sans usurper, en créant du différent sans se laisser aller à la fièvre du même. Car c'est l'animal humain que l'on débusque à travers la création d'individus, de personnages, en littérature. Reste à placer le roman à clefs dans cette affaire... votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Personnel sans trop... mais toujours vif.