-

Marc Rothko Blue and Grey. 1962. Collection Fondation Beyeler.

« Quand on peint les grands tableaux, quoi qu’on fasse, on est dedans. »Il y a le retour, le déballage, la reprise des rênes. Renouer avec la maison, ses espèces d’espaces, ses lieux mille fois dits et que l’on ne voit plus, à force. Retrouver le quartier, ses repères, les gens, les bruits. Récupérer les lignes de force du quotidien.

Il y a le moment du départ, où le solide et le rempli dominent. Les valises, l’urgence, la préparation, la précipitation. Il ne faut rien rater, rien oublier. On est dans le concret qui fait oublier le petit déchirement de chaque ‘partir’.

Et il y a ENTRE.

C’est le moment où on peut laisser tomber plein de choses. Les apparences : on peut se traîner dans des loques vestimentaires, errer dans des bouts d’étoffes ridiculement petits, voire à poil ou en monokini. Tout ça très bien puisque la plupart du temps on ne verra ni nos collègues, ni nos amis, ni nos voisins habituels.

On laisse tomber les conventions : on mange un peu n’importe où et à n’importe quelle heure, changement de rythme. On se couche à point d’heure, ou même parfois pas du tout.

On laisse tomber le travail, service minimal, suivi léger.

On peut même laisser tomber toute activité, lézarder, musarder, contempler. C’est le paradis de la sieste et de l’oisiveté.

On laisse tomber surtout le sérieux, on joue, on blague, on divague. C’est le temps de la lecture, de la musique, de l’amour. L’important. On retrouve les amis que la distance géographique éloigne. On resserre les liens, sans avoir l’air d’y toucher.

On laisse le vide s’installer. Vacance. On laisse la vie s’estomper comme une aquarelle. On laisse aller… 2 commentaires

2 commentaires

-

L'inconnu qui habite en face

L’autre soir, après le dîner, mon compagnon m’appelle. Depuis chez nous, on voyait la grande échelle des pompiers, nacelle appuyée contre le mur de l’immeuble en face, côté rue, à la hauteur d’une des deux fenêtres de l’appartement qu’occupait un Monsieur d’âge indéfinissable (entre deux âges ?). Nous ne le voyions plus depuis quelques mois et en avions conçu une vague inquiétude.

J’avais lié avec cet homme, pendant la période du confinement, une sorte de rapport, lui aussi indéfinissable, fait d’ironie douce, de respect, voire d’admiration mais surtout de curiosité intense. Il habitait seul et semblait s’en accomoder parfaitement. J’étais rythmiquement souvent en accord avec le déroulement de sa journée. Nous ouvrions nos fenêtres le matin pour aération hygiénique en même temps, nous nous penchions un peu plus tard pour voir l’animation de la rue à peu près au même moment aussi. Il avait cela de remarquable qu’il sortait tout son buste par la fenêtre pour regarder longuement dans les deux sens. Je l’ai vu une fois faire la même chose mais sur le pas de la porte de son immeuble, au moment de rentrer, se retournant un grand moment vers l’amont puis l’aval de la rue, le carrefour.

Il faut ici préciser que nous habitons un quartier vivant, ethniquement marqué, susceptible peut-être de générer des inquiétudes. Je l’ai rencontré une fois à la caisse d’un supermarché du quartier mais je l’ai vu souvent aller dans la rue, traînant une jambe, vêtu d’un costume-cravate peu repassé, le nœud en bataille : comment vivait-il le bruit, les trottoirs occupés une grande partie de la journée sur les pas de porte des commerces, l’éventualité d’être bousculé par un vélo ou une trottinette ? Sa mise était en elle-même bien intrigante. Travaillait-il ? Je n’en ai pas l’impression, au vu de l’heure de ses sorties.

Le peu que nous pouvions voir de son intérieur était à soi seul un sujet de plaisanterie et d’interrogations sans fin. La fenêtre donnait sur sa chambre, notamment sur un grand lit, toujours correctement fait, d’un désuet à toute épreuve. Dessus de lit blanc qui semblait brodé, montants en bois sombre, chevets de bois assortis, sur le chevet une lampe à abat-jour en tissu, un cadre contenant sans doute une photo et, comble du comble dans ce décor déjà d’un autre âge, sur le dessus de lit trônait une peluche de couleur sans doute rose mais en tout cas assez grande et aplatie. Elle donnait une note dérisoire et éminemment attachante. L’enfance comme une blessure.L’ensemble de ces traits laborieusement assemblés jour après jour par mon regard tantôt attendri tantôt ironique mais toujours interrogateur, créait un univers mystérieux juste en face de chez nous. J’avais à portée de regard un homme dont la vie était une énigme. Que faisait-il le reste de la journée ? J’aurais aimé habiter aussi sur l’avenue sur laquelle donnait l’autre face de son appartement pour en apprendre davantage. Cette face cachée m’obnubilait. Pour sûr, j’en saurais plus si j’avais vue sur son séjour ! Je le voyais parfois, en fin de matinée, venant d’ouvrir ses fenêtres et d’arroser les quelques rares plantes qui logeaient sur l’appui, se diriger vers le couloir sur lequel donnait la chambre et je croyais voir juste en face l’entrée de la salle de bains. Un jour, je le surpris en train d’ajuster le costume devant le placard-miroir de la chambre avec un air de contentement non dissimulé : il avait une veste neuve.

Et voilà. Il a disparu. Les pompiers sont repartis bredouilles. A-t-il déserté la vie sans crier gare, dans le Rhône, une nuit, aux petites heures ? Est-il parti ailleurs, dans un pauvre lieu, laissant son loyer impayé ? Réside-t-il chez une amie dans un pays lointain ayant tout laissé puisqu’il n’avait personne à avertir ni rien à emporter ? Soulagée, je me dis que le mystère est entériné. Cet homme est réellement la réalisation pour moi de ce que veut dire l’adjectif é-nig-ma-ti-que. Et cela sans doute définitivement. Je ne vois plus désormais qu’une fenêtre un peu emboutie et refermée à la va-vite.

1 commentaire

1 commentaire

-

Ce matin, les rives du Rhône étaient quasiment désertes.

Trois cygnes groupés le long du mur gris qui délimite le cours d’eau sur le bord gauche décident d’un coup de se livrer à un ballet à trois corps et trois cous. Ils s’éloignent ensemble, dans le sens du courant, puis reviennent bouclant rapidement cette timide incursion. Mais non. Deux se détachent et remontent sans effort apparent en amont, rejoindre un autre groupe tandis que le troisième, allé en aval, ondule de tout son corps et pédale pour remonter le courant vers eux. Leurs queues sont animées d’un mouvement vif d’essuie-glace dont on ne sait s’il leur sert à secouer quelques gouttes importunes ou à manifester un bonheur de naviguant. Pourquoi ne voit-on que peu la tête du cygne ? Prolongement évident du cou, elle en paraît un appendice un rien hautain. Ni plus ni moins. Pourtant réside là sans doute une modalité particulière de saisie du milieu environnant, du fluide, du pont, des bordures et des accès aux quais, des congénères, des animaux humains susceptibles de jeter de la nourriture. Et surtout c’est là ce qui dirige la plongée dans l’épaisseur aquatique et fraîche, vers la vase, les vers… tout un monde glauque et courant. Des corps adaptés que nous voyons sans les voir, percevant simplement leurs présences gracieuses d’une blancheur altière sur le large fleuve comprimé par toutes les voies circulantes de cette zone névralgique de la métropole.Lundi, en revenant du même périple matinal à proximité immédiate du territoire des cygnes, j’ai rencontré un corbeau, dans un jardin public. Singulière rencontre. Juché sur une barrière de fer délimitant un massif, il m’observait approcher du coin de son œil torve. Je m’arrêtai très près sans qu’il daigne bouger. J’observai ses plumes raides et craquantes d’un noir lustré qui laissent voir un duvet blanchâtre par taches alors qu’il poursuit sa toilette de la pointe du bec. J’approche encore. Au lieu de fuir cette effraction de son périmètre, voilà qu’il soulève une aile et se dévisse la tête pour la placer en-dessous, position pour dormir ; ainsi ma présence ne l’importune plus ! Je me sens snobée. Je ne sais pas pourquoi j’ai interrompu ma promenade, je n’aime pas la brillante et cassante noirceur de ce volatile qui me fait à chaque fois irrésistiblement penser à l’ « aigle noir ». Je passe mon chemin, avec pourtant la sensation étrange d'avoir été exacte au rendez-vous, un camouflet, comme une mesure de rétorsion méritée qui, finalement, me met en joie.

votre commentaire

votre commentaire

-

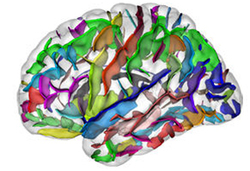

Schéma du cerveau en mode par défaut.Quand l’on est en état de veille et que la personne titulaire dudit cerveau n’agit pas ni ne réfléchit à une question précise, l’on est dans ce que les chercheurs en neurosciences appellent un « mode par défaut » (RMD) et c’est bizarrement celui qui consomme le plus d’énergie (20% de l’énergie corporelle, l’engagement dans une tâche n’induit qu’une augmentation de moins de 5%). Cet état correspond à l’exercice des fonctions dites supérieures de notre cerveau : raisonnement, projections, souvenirs. C’est le mode de la rêverie, de l’introspection, des émotions, des regrets, des ruminations. Celui qui permet aussi que l’on se mette à la place des autres (en tant qu’autre). Il apparaît vers l’âge de cinq ans, époque de la structuration du moi de l’enfant. Les anxieux et les dépressifs l’utilisent à outrance. La méditation de « pleine conscience » pratiquée sur le long terme permet de connecter ou déconnecter ce mode RMD.

La sensation de dissolution de l’identité caractéristique de l’état de méditation avancé et de l’effet de certaines substances ou « drogues » résulterait de la désagrégation de ce mode, qui permet de gagner un sentiment de fusion avec le cosmos.

L’imagerie montre que l’état obtenu met en rapport de façon en apparence anarchique une foule de réseaux spécialisés du cerveau. Cet état est semblable à celui du cerveau d’un enfant de moins de cinq ans pour qui toute sollicitation est l’occasion d’un apprentissage. L’état de méditation avancée comme l’absorption de psychédéliques produit un schéma comparable à celui de l’activité du cerveau durant nos premières années.

Le cerveau se spécialise par la suite, inhibant certaines possibilités pour rendre les autres efficaces dans l’expérience quotidienne, les désembrouiller et les hiérarchiser. Les substances psychédéliques inhibent les inhibiteurs, dénouent ce qui entrave. « Dans la conscience éveillée ordinaire, le cerveau filtre beaucoup d’informations potentielles pour que la cognition et l’expérience restent gérables » dit le chercheur Robin Carhart-Harris. L’état désinhibé chez l’adulte produirait un effet de révélation du cerveau à lui-même, de perméabilisation des expériences refoulées, par exemple, utilisé en cure analytique.

Boris Cyrulnik insiste cependant sur les bienfaits du mode qui permet de « se mettre à la place de », caractéristique de l’altruisme et qui ne survient qu’à l’âge de cinq ans. Que devient-il si l’on se met à la place de… tout ?

Il faut comprendre que cet état de non-moi est le plus souvent passager, surtout quand il est induit chimiquement. Il est actuellement utilisé aux Etats-Unis et en Angleterre, en test, pour traiter les dépressions, l’anxiété, l’angoisse de fin de vie pour les personnes atteintes d’un cancer par exemple. L’usage récréatif pour des buts identiques de ceux qui amènent tant de personnes à la méditation doit être lui aussi encadré par ce que l’on appelle le set and setting, le lieu et l’entourage, qui doivent être agréables, protégés, fiables.

Pourquoi court-circuiter l’expérience lente de la méditation par l’usage de substances ? Pourquoi aller vite ? Cela se comprend dans le cadre de la souffrance, mais sinon ? Pourquoi se priver du parcours, de l’itinéraire, de la sensation gratifiante que donne la progression, des découvertes graduelles qu’elle permet ? Mon analyste, à qui je demandais, au début de l’aventure sur le divan, si le jeu en valait la chandelle pour trouver au bout du chemin la même chose que la plupart trouvent, répondait « cela dépend de ce que l’on voit sur le chemin ».

Certes, si l’expérience est décisive et permet de vivre de façon plus stable et heureuse le reste de ses jours - ce qui arrive - pourquoi attendre (surtout sans savoir si la voie graduelle aboutira un jour) ? A chacun sa réponse. Encore faut-il connaître cette possibilité chimique comme telle et aussi les dangers des « mauvais trips ».Rédigé d’après lecture de l’ouvrage bien documenté et militant de Stéphanie Chayet, Phantastica, Grasset, 2020.

Je renvoie aussi, pour l’activité par défaut du cerveau, à https://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/03/21/que-fait-le-cerveau-quand-il-ne-fait-rien_1852147_1650684.html

Cet article du Monde semble plus ou moins une vulgarisation de celui-ci : https://www.cairn.info/revue-de-neuropsychologie-2018-3-page-232.htm

2 commentaires

2 commentaires

-

Oeuvre et choix de poèmes de Christian Rigault. Merci de ce cadeau.

9

Sous un géant ciel ma maison naine au toit tombé, jadis soutien de ciel, aujourd'hui sombré dans la terre où il est confondu.

(...)13

De la mer se retirent les poissons emportant avec eux l'eau de la mer, le radeau, la détresse et le secours. Pleurez poissons, pleurez des larmes de sel sur les corps échoués.

14

Des herbes, toutes sous l'eau, verticales, parallèles aux bulles d'air qui montent, éclatent, s'ajoutent à l'air insane. Tant d'autres, mortes en terre inculte.

15

Il est un homme dans le mûrier qui ne dort pas. Son frêle tronc plie, ses branches se tordent. Il étouffe de la soie que tissent dans sa gorge les vers à soie.

(...)

29

Une pelure d'orange par terre tandis que dans le ciel gronde le tonnerre d'un dieu si vieux qu'on le trouve, poli et usé, pierre parmi les pierres. votre commentaire

votre commentaire

-

-

Tout le monde le sait, le café est une sorte de stupéfiant. En tout cas, il est psychoactif. Mon compagnon dit que son absorption lui provoque un flash d’énergie et de vision claire. Je me suis longtemps raconté que boire du café m’était devenu nécessaire quand, dans mon premier poste je me suis rendue compte que je m’endormais sur mon bureau pendant la digestion du repas de midi. La cafeteria était à deux pas, tentante. J’ai essayé et adopté alors cette substance amère qu’enfant je détestais. L’habitude, le rite, ont fait le reste et j’ai raconté cette histoire à l’occasion.

Il y a quelques années, le moment du café était devenu double.

Avant de partir travailler, au café du coin, entre les machines vrombissantes, avec un bouquin. Quelques minutes avant le sérieux, voire le pensum du jour. Une amie me disait ne pas comprendre pourquoi cet endroit, malcommode finalement. Je ne sais pas. Il faisait cocon et le bourdonnement des machines sans doute le rendait étanche, clôturant l’espace. Nous étions aussi très peu nombreux dans ce lieu à cette heure. J’y étais à peu près seule et protégée.

Pendant la matinée, le sacro-saint café de 10h rassemblait les volontaires et les invités pour un quart d’heure de discussion à bâtons très rompus, du professionnel au culturel en passant par le politique.Puis j’ai quitté l’univers du travail et le café est devenu le centre du matin. Je me rendais dans le centre ville, en plein centre, le centre du centre, en marchant. Promenade matinale par tous les temps, succédané de parcours vers le travail. Les habitués, le petit coin près de la fenêtre où je me logeais, la cordialité bourrue du serveur, tout contribuait à mon isolement chaleureux. Le lieu lui-même, beau sans trop, fait pour l’usage. Discussions chopées au hasard : l’intellectuel, grand lecteur qui lit des bouquins de Gallimard dans la collection blanche et convie ses amis à discuter littérature ; le monsieur qui fait un peu peuple mais distingué quand même et qui parle foot avec le serveur. Images d’Epinal du café français. Si réconfortantes. Le rite était devenu si inscrit dans ma journée que je ne parvenais pas à penser utiliser ma matinée autrement : arrivée à 10h, je restais une bonne heure, rentrant chez moi pour l’heure de préparer le repas. Ne pas aller travailler, aller lire au café c’était devenu l’équation obligée de mon temps matinal, avec toutefois l’entorse du jeudi, jour du psy où je filais du café (un autre, plus près du cabinet) après un petit moment seulement. Je rentrais après la séance, ravie, rassérénée et un peu hébétée, perdue dans mes pensées qui coulaient avec le courant scintillant de l’eau du Rhône.

Puis le confinement nous est tombé dessus sans crier gare. Comment transformer cette expérience, renouveler ce rite ? En le reproduisant indoor. J’ai donc repris seule et dans mon chez moi une expérience ‘café plus lecture’ qui s’est avérée tout aussi addictive et collante à mon temps libre.

Récemment, coup de théâtre dans le landernau, de façon presque concomittante à la mort de ma tante, je n’ai plus eu de goût pour le café, qui m’a semblé soudain démesurément amer, comme dans mon enfance, et m’a occasionné des irritations intestinales. Depuis, je n’en bois plus, ou exceptionnellement, ‘pour voir’, chez des amis. Mais ce que je ‘vois’ alors n’a rien de commun avec ce que j’ai pu ressentir il y a de cela seulement quelques semaines. Un chaud breuvage un peu amer (moins que le mien quand même) qui ne me fait plus vraiment ‘ni chaud ni froid’. La magie du café a cessé… pour le moment.

Et je me demande, le nez plongé dans la chicorée, si je n’ai pas inventé mon besoin de café, puis mon goût pour le café pour ce qu’il me rappelait de la culture familiale, par exemple, celle qui a fini de s’enfuir avec ma tante. Il n’aurait pas été un réveilleur d’après repas mais plutôt un lien avec le sud, avec le midi comme on dit chez nous. Cet endroit où j’avais laissé une partie de moi qui transparaissait dans le geste de boire et le goût du café. Et voilà qu’il se peut bien que j’aie récupéré cette partie… et perdu le café.Désormais, je bois ma chicorée comme un substitut moins encombrant, moins exigeant, qui laisse la place à d’autres activités que ‘café-lecture’. Bref, en voie de perdre l’assuétude à l’univers du café, comme, par force, j’ai dû perdre pour un temps l’habitude du lieu où on le boit. Et celui-là, il me manque bien davantage, comme un lien aussi mais avec les partenaires de l’âge adulte, avec mes égaux en humanité sociable.

votre commentaire

votre commentaire

-

Elle était drôle et pleine d’entrain. Je me souviens de nos « jeux de mains, jeux de vilains », petites luttes qui se terminaient vite et déclenchaient le rire, de ses récits de batifolages dans les champs avec sa tante pétomane, quand elle était petite. Elle était aussi calme et discrète à ses heures.

Elle prenait un soin méticuleux des lieux qui l’abritaient. Souvent le même, car elle était d’une génération d’enracinés. Sa maison, son appartement, ont brillé du sol au plafond.

Elle aimait cuisiner et manger de bonnes choses, bonnes par la saveur et par la santé qu’elles entretenaient, mais aussi boire un bon vin. La santé la caractérisait d’ailleurs. Une santé de fer. « Elle nous enterrera tous », disait maman. Eh oui ! La fin a été longue, tribut payé à la force du corps.

Elle a voyagé, un peu. L’Italie (Capri ! comme dans la chanson d’Hervé Vilard), l’Autriche. La villégiature estivale en Bretagne, terre de son deuxième mari. Et pourtant, elle aurait mille fois préféré se balader en montagne. Sacrifice de l’épouse docile.

Ce mari, ma mère l’avait aidé à le trouver, par petites annonces, quelques temps après son divorce d’avec le traître Hervé parti sans laisser d’adresse, et alors qu’elle « faisait une dépression ». Mais elle s’en repentit sans doute maintes fois car, le bougre, il n’avait rien de ce qui plaisait à maman. Que de disputes ! Même à la belote, « on » ne s’entendait pas. On s’éloigna donc. Elle perdit une sorte de demi-sœur qui l’avait accueillie et consolée. Une familiarité de tous les jours et de toutes les joies.

Mais il y avait d’autres relations… une copine de jeunesse avec qui rire, Paulette, puis une commerçante avec qui elle fréquentait le cinéma du quartier quand le mari s’en est allé vers d’autres cieux, à cause d’une longue maladie qu’elle a accompagnée, comme elle avait accompagné sa mère quelques années plus tôt. Aussi une voisine de l’autre côté de la rue avec qui s’emmêle l’histoire de la famille, puis son frère devenu veuf, mon père.

De caractère assez égal elle ne mâchait pas ses mots, comme toute bonne méridionale qui se respecte. « Mais tu n’as pas mis de soutien-gorge, oh, ce n’est pas joli » ou plus récemment, à l’intention d’une soignante : « il faut vous surveiller, sinon vous allez prendre un gros cul ! ».

Ses passions étaient simples : les chiens (elle en a eu plusieurs, Franka, Miou, Sari…), la chanson française (ah, Mike Brant !) et les ténors légers (Luis Mariano, idole familiale).

Elle a parfois manqué de clairvoyance, parfois de bienveillance ou de retenue dans les ragots, bien sûr, ou d’audace dans les initiatives. Mais il est temps de pardonner.

C’était ma tante Josette. Tatie. Elle vient de mourir de vieillesse, à 96 ans. 1 commentaire

1 commentaire

-

Observatoireduloup.fr

Une hypothèse sur la transition vers l’émergence des qualités du cerveau humain.

L’hominidé, d'abord majoritairement frugivore et établi dans la forêt tropicale, est devenu, à l'occasion de migrations, un omnivore à dominante carnivore parcourant la savane. Lui qui avait développé des capacités à voir efficaces pour la cueillette a donc dû se mettre à chasser. Il n'était pas adapté. Les meilleurs chasseurs à pied sont en effet les animaux qui ont développé un odorat puissant : les grands félins, les loups. On note une exception pour les rapaces chez qui la capacité à voler, à voir de haut leur territoire et donc à voir loin, permet la recherche de nourriture. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont acquis une vue exceptionnelle.

L’hominidé lui, cloué au sol, a dû se débrouiller pour chasser "à vue" sans avoir un point de vue surplombant ni une acuité visuelle exceptionnelle . Ses proies courent plus vite, donc sont rarement visibles. Il utilisait une façon de chasser, appelée "chasse à l'endurance", qui consiste à poursuivre et fatiguer la proie (et son poursuivant), des heures durant, parfois une journée entière. Le succès dépend de la capacité à suivre les traces avec un coefficient d’erreur dans les prévisions (et donc de perte de temps) le plus bas possible pour parvenir à la retrouver quand, finalement, après des heures de fuite, paralysée par l’hyperthermie, elle s'immobilise*, permettant à son poursuivant de la rattraper. L'humain a donc développé au cours de son évolution une attention fine aux traces laissées par les autres animaux (empreintes de pas, déjections...), et conjointement une représentation de ce qui ne se voit pas pour les « suivre » en imagination et en déduire leur destination (pistage dit spéculatif) éventuelle. Ensuite, il devait confronter ces supputations à la réalité par un processus - devenu classique - d'essai/erreur/révision de l’hypothèse de départ puis nouvel essai... Cela demande une connaissance des us et coutumes de l'animal, le développement d’un raisonnement, la confrontation éventuelle avec d’autres avis émis par des congénères participant à la chasse.

Certains chercheurs pensent que cette pratique de traque, pratiquée de nos jours comme pistage par les nouveaux naturalistes (ils suivent un animal sans le chasser ni l'acculer), a pu servir à développer les facultés dites intellectives de notre cerveau : focalisation de l'attention, intérêt passionné pour une recherche, lecture des signes, fabulation à partir de ces signes sur un scenario probable, vérification, joie non de l’obtention mais du désir, de l’élan vers… (la dopamine, hormone du plaisir, est générée chez l'animal par la quête, non par l’assouvissement). Il pourrait y avoir là à la fois les prémices du romanesque et celles de la démarche scientifique. Cette technique aurait aussi pu servir à développer nos capacités sociales : discussions sans fin sur les interprétations des traces, confrontation d’arguments ou de scénarios, puis décision collective d’aller vers… Bref, les débuts de l’agora !

Conjointement, nos ancestralités animales, celles de divers mammifères, prédateurs comme nous l’avons été, sont présentes dans notre corps-esprit comme des capacités à entrer dans la peau d’un autre animal que nous, à appréhender le biotope d’un autre comme par ses yeux, par tous ses sens qui lisent d’autres traits saillants dans son environnement que ceux que nous avons sélectionnés dans notre propre évolution. Certaines capacités demeurent dans notre héritage, non actualisées pour l’heure mais comme des possibles susceptibles d’être réactivés, notamment par le pistage tel qu’il est actuellement pratiqué._______________

* L'animal humain ne risque pas l'hyperthermie : il n'a pas de poils. Ce "bipède sans poil" a acquis un avantage significatif en les perdant au cours de son histoire évolutive. La sueur permet en effet une régulation efficace de la chaleur interne que la fourrure empêche.

Ce texte est une reprise rapide de quelques aspects des évocations détaillées par Baptiste Morizot dans son ouvrage intitulé Sur la piste animale, Actes Sud, coll. Mondes Sauvages, 2018. La bibliographie de ce livre comporte les références aux textes écrits par les chercheurs à l'origine de ces hypothèses, dont Morizot. 1 commentaire

1 commentaire

-

Cela fait un petit bout de temps que je n’ai pas écrit ici. Pas de régularité dans le processus. Cela vient par bouffées émergeant d’un lieu interne dégagé. Le temps des vacances, s’il est animé, rempli, ne convient pas. Les interstices sont parasités par des songeries – ou parfois des ressassements - liées aux événements, aux « choses à faire », et aux personnes. J’absorbe leur situation, leurs questions. Je les envisage et fais varier le point de vue.

C’est là un matériau qui doit passer par un silence pour réémerger ensuite dans un texte, tôt, tard… ou jamais. Décantation avant transformation et émission éventuelle.

Rythme heurté, donc. J’assume.Idée pour ne rien rater : s’inscrire à la lettre d’info (ou newsletter) qui consiste seulement en un mail avec le lien pour arriver sur le nouveau billet. Le lien pour s’inscrire est plus bas dans la colonne de droite.

Idée pour donner son avis (sur le rythme ou toute autre chose) : les commentaires ! Voir sous chaque billet.

votre commentaire

votre commentaire

Personnel sans trop... mais toujours vif.